相続税の基礎:知っておくべきこと

あなたが相続した財産があるとき、知っておきたいのが「相続税」です。日本における相続税制度は、相続によって一部の人々が大きな富を持つことを調節し、社会的な財富の均等化を図る目的で設けられています。しかしながら、相続税は非常に複雑で、理解し、適切に対応するためには専門的な知識が必要となります。

1. 相続税の計算方法

相続税は、相続財産の価値に基づいて計算されます。その計算方法は次のようになります。

基礎控除

まず始めに、相続財産の総額から「基礎控除」が引かれます。基礎控除は、相続税を支払わなければならないかどうかを判断するための閾値であり、2023年現在、日本における基礎控除は3億円+600万円×法定相続人数です。これを超える相続財産がある場合には、相続税が課税されます。

税率

基礎控除を超える相続財産には、税率が適用されます。税率は相続財産の額によって段階的に上昇し、最高で55%に達します。

例えば、ある人が5億円の財産を相続したとします。基礎控除を引いた額が2億円(5億円 – 3億円)になります。その2億円に対して、段階的に税率が適用され、その結果が相続税額となります。

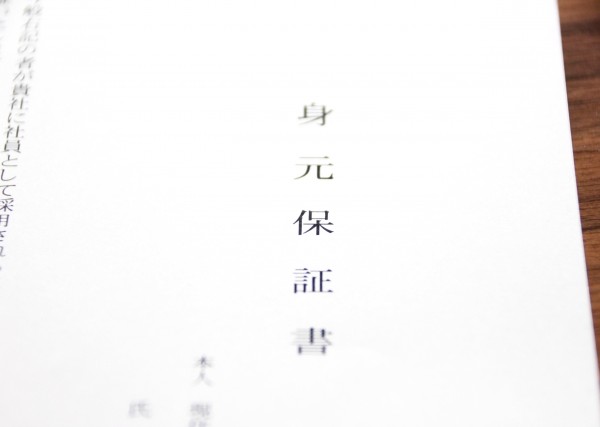

2. 相続税の節税対策

複雑な相続税制度ではありますが、法律で認められている範囲内で節税対策をすることも可能です。以下にいくつかの方法をご紹介します。

寄付

大きな財産を相続する場合、一部を寄付することにより、相続税額を減らすことができます。寄付した金額は、相続税の基礎控除に加算されるため、寄付をすることで相続税を軽減することが可能です。

生前贈与

次に、生前贈与も一つの節税対策として有効です。これは、自身の生前に一部の財産を子供や孫へ贈与するというものです。ただし、生前贈与には贈与税が発生するため、贈与税と相続税を比較し、全体の税負担を軽減する最適なプランを考えることが重要です。

3. 相続税申告と納税

もし相続税が発生した場合、相続人は国に相続税を申告し、納税する義務があります。

相続税の申告期限

相続税の申告は、相続開始から10ヶ月以内に行わなければならず、申告を怠ると重い罰則が課せられます。申告は地元の税務署に行い、必要な書類を提出します。

納税方法

相続税は、申告と同時に一括で納税するか、または納税猶予制度を利用して分割納付することができます。分割納付を利用する場合、一部の財産を売却してから税金を支払うことも可能であり、これにより資金繰りが楽になることもあります。

まとめ

相続税は、我々が死後に残す財産に大きく影響します。したがって、自身の財産をどのように家族や親しい人々と分けるかを考える上で、相続税の仕組みを理解することは極めて重要です。本記事で説明した相続税の計算方法や節税対策、申告・納税の方法等を理解し、予め適切な計画を立てておくことで、相続税による負担を軽減することができます。また、具体的な相続税計算や節税対策については、専門家のアドバイスを求めることをお勧めします。