葬儀の形式はどのように選ぶべきか?

葬儀は、私たちが亡くなった人々を思い出し、彼らの人生を称え、そして亡くなったことを受け入れる一助となる重要な儀式です。その形式は多岐にわたり、宗教的な背景、個人の価値観、そして社会的・文化的な慣習によって決まります。しかし、いざ自身の葬儀や大切な人の葬儀を計画するとなると、どのような形式を選べば良いのか迷うこともあるでしょう。そこで、この記事では、葬儀の形式を選ぶ際の考え方やステップを詳しく説明します。

1. 故人の意向を尊重する

まず第一に、葬儀の形式を選ぶ際は、故人が生前にどのような葬儀を望んでいたかを考慮することが重要です。

生前の意向を示すもの

たとえば、生前に故人が遺言やエンディングノートを残していた場合、そこに記されている要望を優先すべきです。故人が「緑豊かな自然の中でのお別れの儀式を望む」と記していた場合、野外での葬儀や森林葬などが適切でしょう。

宗教的な観点

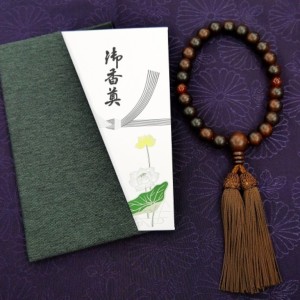

故人が宗教を信仰していた場合、その宗教の葬儀形式に従うことが求められることもあります。たとえば、仏教徒であれば仏式、キリスト教徒であればキリスト教式の葬儀が一般的です。

2. 家族や親族の意見を尊重する

故人の意向が明確でない場合、または故人の意向が家族や親族の感情と異なる場合、どのような形式を選ぶかは複雑な問題になります。

共有の時間を持つ

一方で、一部の家族では、故人を偲ぶ時間を家族や親族、近しい友人と静かに過ごすことを望むかもしれません。この場合、家族葬や友人葬といった少人数の形式が適しています。これらの形式では、大勢の人々を相手にする代わりに、参列者それぞれが故人と深い関係性を持つことが多いため、より深い思い出を共有したり、故人について語り合う時間を大切にできます。故人の思い出を共有することで、故人を偲ぶとともに、喪失感を乗り越える手助けとなるでしょう。

合意を得る

それぞれの感情や意見を尊重しつつ、最終的には全員が納得できる形式を選びましょう。たとえば、ある家族では、故人が生前、あまり宗教的でなかったにも関わらず、家族が仏式の葬儀を望んだ場合、家族の意見を尊重して仏式の葬儀を行うことになるかもしれません。

3. 社会的・文化的な背景を考慮する

日本では、地域やコミュニティの習慣が葬儀の形式を大きく左右することがあります。

地域の習慣

たとえば、地域によっては家族葬が主流であったり、全ての親族や近隣の住民を招く形式が一般的だったりします。また、一部の地域では海洋散骨が行われることもあります。地域の習慣に従うことで、故人を偲ぶ共同体としての結束感を保つことが可能です。

コミュニティの期待

また、故人が所属していたコミュニティ(職場、クラブ、団体など)の期待も考慮すると良いでしょう。たとえば、故人が地元の野球チームの監督をしていたなら、チームのメンバーが集まり、野球のユニフォームを着て別れを告げるという形式を選ぶのも一つです。

4. 費用と準備の手間を考慮する

最後に、葬儀の形式を選ぶ際は、費用や準備の手間も考慮する必要があります。

費用の範囲を設定する

大規模な葬儀は費用が高くなる傾向にあります。反対に、直葬や家族葬のような小規模な葬儀は、費用を抑えることが可能です。葬儀の費用が家族の経済的な負担にならない範囲で、最適な形式を選びましょう。

準備の手間

また、葬儀の準備には時間と労力が必要です。大規模な葬儀は、場所の手配や参列者への連絡、料理の手配など、準備が必要な項目も多くなります。それに対して、直葬や家族葬などは、規模が小さい分、準備の手間を減らすことが可能です。

まとめ

葬儀の形式を選ぶ際は、故人の意向、家族や親族の意見、社会的・文化的な背景、そして費用や準備の手間を考慮することが大切です。それぞれの要素をバランスよく考えつつ、故人を偲び、遺族が心から安らげる形式を選びましょう。

最後に、葬儀は故人を偲ぶためのものですが、同時に遺族自身の心の整理とも言えます。どのような形式を選ぶにせよ、大切なのは故人の生涯を尊重し、故人との別れを受け入れ、新たな生活への一歩を踏み出すことです。各家庭の状況や価値観に最適な形式を選び、故人を偲びましょう。