遺体の取り扱いの基礎知識:選択肢と考慮すべき事項

突然の死が訪れたとき、多くの人々は混乱し、何をすべきか分からないことが多いです。その中でも、遺体の取り扱いは大きな課題です。今回の記事では、遺体の取り扱いの基礎知識と、選択肢と考慮すべき事項について解説します。

1.遺体の取り扱いの基礎知識

遺体の安置

死亡が確認された後、まず遺体を安置する場所を確保する必要があります。自宅での安置や病院、葬儀社の施設などが選択肢としてあります。例えば、自宅での安置は、家族が亡くなった人を近くに感じられるメリットがあります。

遺体の冷却

日本では、死後48時間以内に火葬が義務付けられていますが、葬儀や家族の都合でこの期間を過ぎることもあります。その場合は遺体の冷却が必要となります。冷却は、遺体が自然に起こる変化を抑える役割があります。

2.選択肢と考慮すべき事項

火葬と土葬

日本では火葬が一般的ですが、宗教や信条によっては土葬を選ぶ家族もいます。火葬は遺体を焼くことで、土葬は遺体を土に埋める方法です。

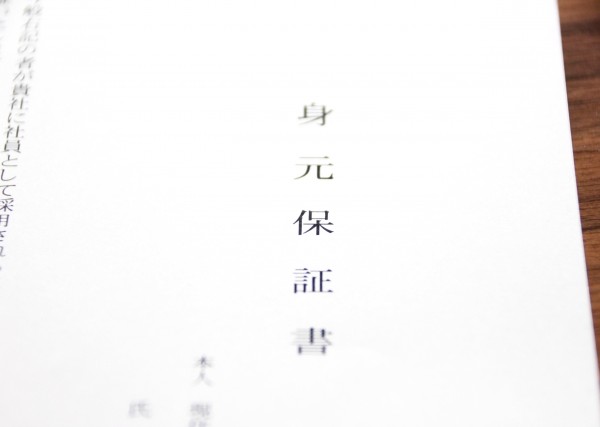

ドナーとしての遺体の取り扱い

亡くなった人が臓器提供の登録をしていた場合、遺体はドナーとして取り扱われます。これには法的な手続きが伴うため、医療機関や専門の相談窓口に相談することが重要です。

まとめ

遺体の取り扱いは、人々が直面すると一見難しいテーマです。しかし、遺体の取り扱いに関する基礎知識と選択肢を理解しておくことは、適切な決定を下すため、そして最後に敬意を払うために重要です。特に、自分自身や親しい人が亡くなったときに、慌てずに冷静に対応することが求められます。

結論として、亡くなった人への敬意と、生きている私たち自身への配慮を忘れないことが最も重要です。遺体の取り扱いは、それを可能にする一つの方法です。各家庭にとって最適な選択をするために、時間とリソースを費やす価値があります。

そして、専門家の意見を求めることも大切です。特に難しい決定をする場合や、自分では解決できない問題に直面したときには、その知識と経験が大いに役立ちます。遺体の取り扱いに関する基礎知識は、専門家と効果的にコミュニケーションをとるための基盤を提供します。